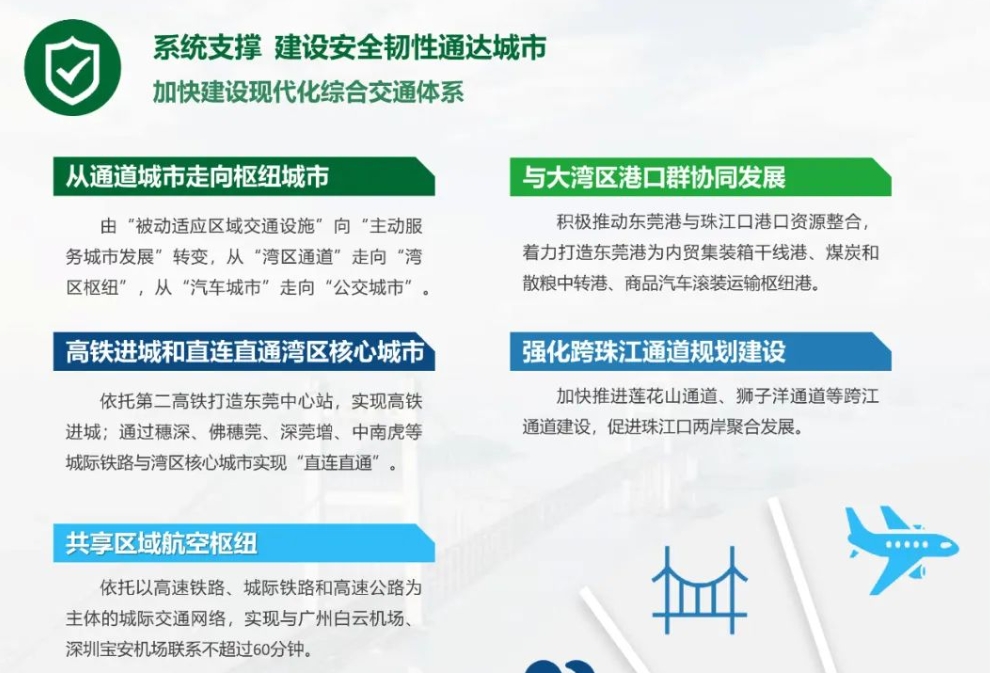

高铁进城和直连直通湾区核心城市★。依托第二高铁打造东莞中心站★★,实现高铁进城;通过穗深、佛穗莞、深莞增★、中南虎等城际铁路与湾区核心城市实现★★★“直连直通★★★“。

加强对城市建筑高度★★、体量、色彩等空间要素的管控引导,保护好历史城区和历史文化街区,构建文化资源★、自然资源★★、景观资源整体保护的空间体系。

2035年的东莞,作为★★★“湾区明珠,科创新都★★★,产业名城”,于世界而言,她将是全球先进制造之都;于湾区而言,她将是湾区活力科技产业创新城市★★;于公众而言她将是包容共享品质家园。

系统优化国土空间开发保护格局。加快构建区域协调、城乡融合的城镇体系,提升中心城区和片区中心服务能级,深化松山湖、滨海湾等片区与深圳融合发展★,推动水乡新城与广州东部地区协同联动。

一主:中心城区作为全市唯一的行政文化、金融商贸★、公共服务中心★,是展示我市现代化都市形象的主要区域★★;

牢抓毗邻广★★、深、港的区域优势★,全面参与粤港澳大湾区建设,高效连接广、深等核心城市,共同打造具有全球影响力的国际科技创新中心,与周边城市共建富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群★★。

谋划轨道枢纽、产业片区、特色服务片区等多功能★、多类型的城市节点★★★,支撑城市发展战略★★★。

两副:滨海湾★、松山湖副中心以科技创新为主要职能,其资源要素配置紧紧围绕科技创新这一核心职能进行,体现制造立市的城市特征;

坚持“科技创新+先进制造”城市特色★,积极推动产业由粗放转向高效集约★★、由依赖转向自主创新的发展模式;营造创新和先进制造共融的产业空间★,保障产业用地规模和效率★,建成全球先进制造中心★★★、粤港澳大湾区科技产业创新之都★。

统筹安排城乡公共服务设施布局★,完善城乡生活圈,促进职住平衡;系统布局蓝绿开放空间★★★,营造更加宜业宜居宜乐宜游的人民城市★★★。

湾区明珠★★★、科创新都、产业名城★★:全面对接国际一流湾区和世界级城市群,共建环珠江口100公里黄金内湾★,积极融入区域一体化发展★,聚焦科技创新与先进制造,以推动高质量发展为主题★,充分提升城市综合实力、创新动力、品质魅力,共建美好幸福家园★★。

批复中指出★★,构建支撑新发展格局的国土空间体系。增强城市综合实力,积极共建粤港澳大湾区★,联动深圳、惠州共建深圳都市圈★★★,主动融入广州都市圈,促进形成主体功能明显★★★、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

提高城镇居住用地比例★★★,“城★★★、村、厂”居住人口从现状的“262”结构,优化调整为★★“541”结构★。维持一定比例的产业社区、新型村居形态,保障高品质的低成本居住空间★★★。

统筹水利、能源★★★、环境、通信★★★、国防等基础设施空间,积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设★,优化防灾减灾救灾设施区域布局,提高国土空间安全韧性。

批复显示★★★,东莞是粤港澳大湾区重要的节点城市。《规划》实施要坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中w66平台、三中全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,发挥全国先进制造业基地、国际科技创新中心承载地等功能,奋力谱写中国式现代化东莞篇章。

划定居住★★★、产业两类社区生活圈,均等化配置社区公共服务设施。以社区综合服务中心为基础,推动功能复合、富有活力的“一站式★★★”社区中心★。

构建以轨道交通为引领的多模式、一体化、差异化的大公交体系。至2035年★★★,规划476公里★★,至2050年,规划690公里城市轨道交通网络,实现★★★“三心”之间联系时间不超过45分钟,中心城区范围内绿色出行方式在全方式中占比不低于75%。

近日,国务院发布关于《东莞市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复,原则同意自然资源部审查通过的《东莞市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。

【东莞楼市大事】所属房网/咚咚找房平台 资讯中心团队原创号,转载文章请注明来源,转公众号请与我们取得联系★!

东莞位于广东省中南部,粤港澳大湾区东岸★★,是广深“双城联动”的重要联结纽带★★。

加强粤港澳大湾区港口群协调联动★,完善多向联通★、多式联运的对外对内通道★★,建设安全便捷、绿色低碳的城市综合交通体系。

最新统计数据显示,2024年1月-11月★★★,东莞规模以上工业增加值4822.11亿元,增长7.1%★。其中★★,电子信息制造业增加值增长15★.4%★★,化工制造业增长7★.8%★,包装印刷业增长5.8%★。外贸方面★,2024年1月-11月,外贸进出口总额12537★.8亿元★,增长7★.6%,增速比同年1月-10月提高0.7个百分点。

地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路66号泰然立城A座12-14楼

立足新发展阶段★,贯彻新发展理念★★★,构建新发展格局。把握“双区”与“黄金内湾★★★”的宝贵机遇,聚焦科技创新与先进制造★,打造“湾区明珠、科创新都、产业名城”★,成为广东高质量发展名片★★。

六片区:“中心协同★★★”片包括城区片区、松山湖片区与滨海片区★;“特色均衡★”片包括临深片区、水乡片区★★、东部片区。

市场公开信息显示,2017年发布的《广深科技创新走廊规划》提出通过穗深莞联动,发挥东莞制造企业和工业园区集聚的优势★★,助力粤港澳大湾区建设国际一流科技产业创新中心,进一步助推了跨区域产业合作走向深入。到了2023年年底,广东五大都市圈发展规划公布★★,东莞全域以★★★“副中心★★”定位被纳入深圳都市圈。立足“科技创新+先进制造”的城市发展定位,东莞持续增强高质量发展动能。

以夯实国土安全、坚持绿色低碳为理念,实现市政设施韧性安全★★★,交通网络互联互通全面提升城市的安全性★、通达性和便捷性。

筑牢南部山地生态屏障★★,协同推进珠江流域生态保护修复,整体提升东江、狮子洋等河口湿地生态系统的质量和稳定性★★★,系统保护和集约利用海域★、海岛、海岸线资源★。保障现代都市农业空间需求,优化农业空间布局★。完善城市功能结构和空间布局,协调产业布局、综合交通、设施配置和土地使用,优先保障电子信息等先进制造业和科技创新产业发展的空间需求,为推动存量产业用地提质增效★★、优化布局提供土地政策保障★。

在“双区”建设背景机遇下,将深度融入“一核一带一区”区域发展格局,携手打造大湾区核心引擎,共同建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群★。

依托大湾区建设国际科技创新中心和广深港澳科技创新走廊机遇,坚持“科技创新+先进制造”的城市特色,以创新赋能制造业发展,加快构建源头创新、技术创新、成果转化、企业培育“四大创新体系”★★★。

严格开发强度管控,提高土地节约集约利用水平,统筹地上地下空间利用★★★,大力实施城市更新★★★,有序实施土地综合整治★★★。彰显城乡自然与文化特色★,健全文化遗产与自然遗产空间保护机制,加强大岭山抗日根据地旧址等红色文化遗产和林则徐销烟池与虎门炮台旧址等近代历史文化遗存保护★★。

共享区域航空枢纽。依托以高速铁路★★★、城际铁路和高速公路为主体的城际交通网络,实现与广州白云机场★、深圳宝安机场联系不超过60分钟★★。

强化与广州、深圳、惠州周边城市的联系,打造“三纵三横”发展走廊★★★,形成“田字型★★★”发展骨架对接区域格局。

| 【返回主目录】 |